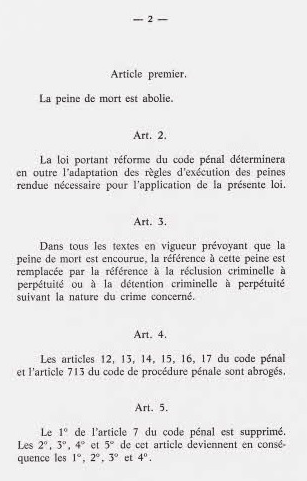

Rares sont les politiques à faire une quasi-unanimité… Robert Badinter fait en effet partie de ce cercle très limité des grands noms qui, au Parlement, auront marqué leur temps et c’est pourquoi nous avons souhaité ressortir son texte fondateur sur l’abolition de la peine de mort, prononcé au Parlement, qui a conduit à l’adoption de la loi le 9 octobre 1981. Mais l’homme allait au-delà et il convient de souligner aussi – parmi ses nombreux centres d’intérêt – son combat, aujourd’hui peu souligné, pour la défense du monde animal, avec la volonté de soutenir la proclamation d’une charte des devoirs des êtres humains envers les animaux…

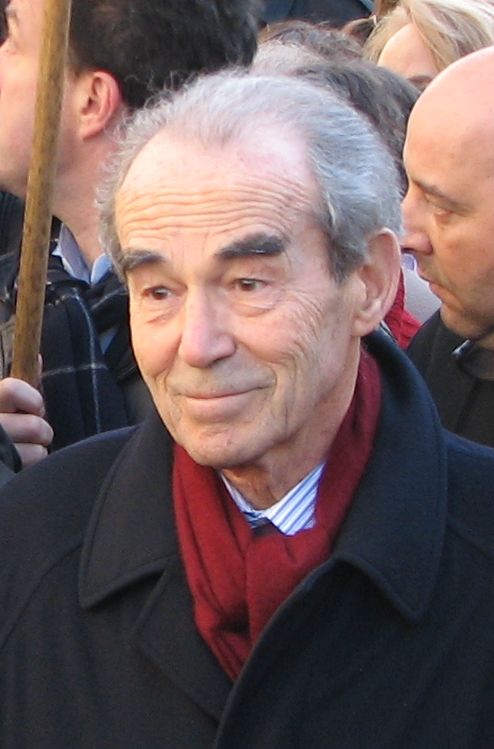

Robert Badinter et Patrick Henry lors du procès en janvier 1977 (croquis d’audience de Calvi paru dans Le Figaro).

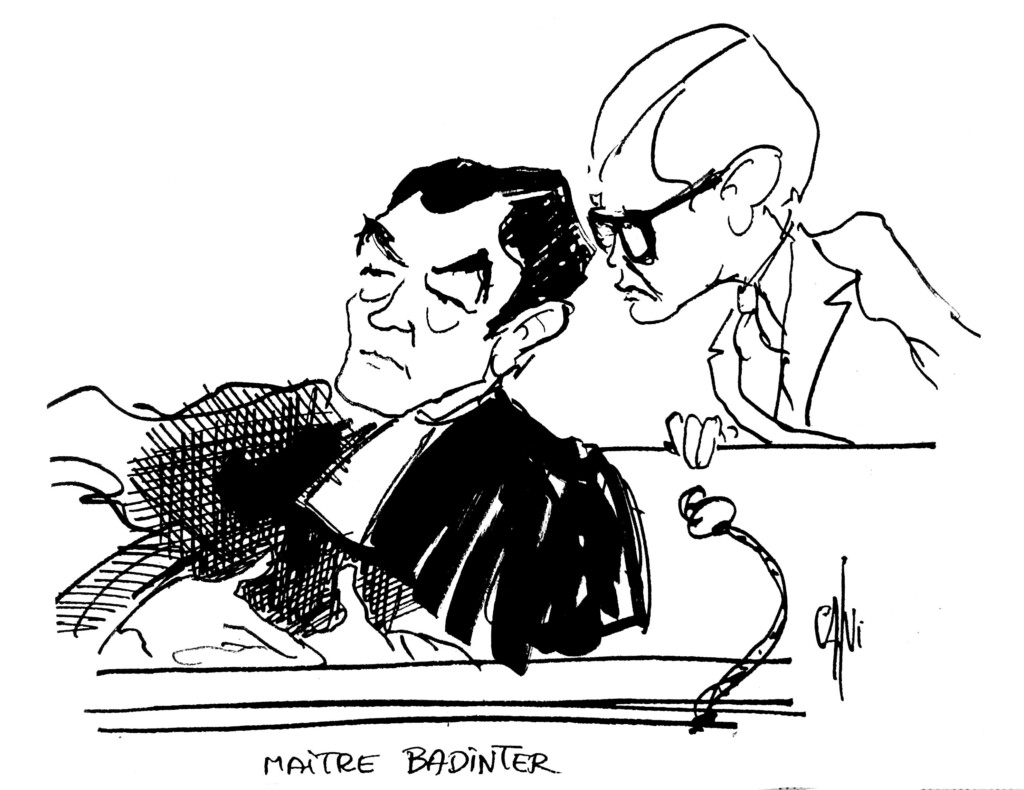

François Mitterrand guillotinant la guillotine en 1981 (dessin de Calvi paru dans Le Figaro).

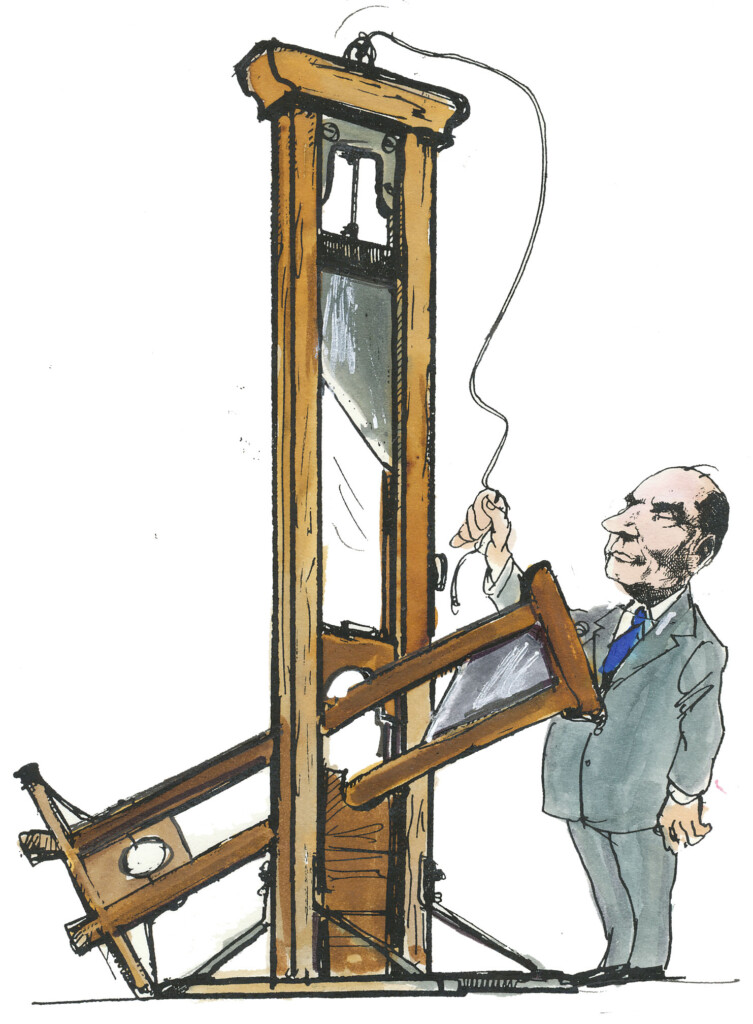

Loi du 9 octobre 1981 proclamant l’abolition de la peine de mort. Crédit : Archives nationales 19940194/4.

J’ai l’honneur au nom du Gouvernement de la République, de demander à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France… En cet instant, dont chacun d’entre vous mesure la portée qu’il revêt pour notre justice et pour nous, je veux d’abord remercier la Commission des lois parce qu’elle a compris l’esprit du projet qui lui était présenté et, plus particulièrement, son Rapporteur, M. Raymond Forni, non seulement parce qu’il est un homme de coeur et de talent, mais parce qu’il a lutté dans les années écoulées pour l’abolition. Au-delà de sa personne et, comme lui, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique qui, au cours des années passées, notamment au sein des Commissions des lois précédentes, ont également oeuvré pour que l’abolition soit décidée, avant même que n’intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. Cette communion d’esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montrent bien que le débat qui est ouvert aujourd’hui devant vous est d’abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d’entre vous procédera l’engagera personnellement.

UNE LONGUE MARCHE S’ACHEVE

Raymond Forni a eu raison de souligner qu’une longue marche s’achève aujourd’hui. Près de deux siècles se sont écoulés depuis que dans la première Assemblée parlementaire qu’ait connue la France, Le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l’abolition de la peine capitale. C’était en 1791. Je regarde la marche de la France… La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l’éclat des idées, des causes, de la générosité qui l’ont emporté aux moments privilégiés de son histoire. La France est grande parce qu’elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s’exclamaient à l’époque que, sans la torture, la justice française serait désarmée, que, sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l’esclavage, ce crime qui déshonore encore l’humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d’efforts courageux l’un des derniers pays, presque le dernier – et je baisse la voix pour le dire – en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort.

Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous. Ce n’est pas la faute du génie national. C’est de France, c’est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu, avec le plus d’éloquence la cause de l’abolition. Vous avez, fort justement, monsieur Forni, rappelé Hugo, j’y ajouterai, parmi les écrivains, Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clemenceau et surtout au grand Jaurès ? Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l’abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi n’avons-nous pas aboli ? Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins humains que les autres peuples. Je le sais par expérience. Juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. La réponse n’est donc pas là. Il faut la chercher ailleurs. Pour ma part j’y vois une explication qui est d’ordre politique. Pourquoi ?

L’abolition, je l’ai dit, regroupe, depuis deux siècles, des femmes et des hommes de toutes les classes politiques et, bien au-delà, de toutes les couches de la nation. Mais si l’on considère l’histoire de notre pays, on remarquera que l’abolition, en tant que telle, a toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez moi, j’entends forces de changement, forces de progrès, parfois forces de révolution, celles qui, en tout cas, font avancer l’histoire. Examinez simplement ce qui est la vérité. Regardez-la.

LE TEMPS EST UN GRAND MAITRE

J’ai rappelé 1791, la première Constituante, la grande Constituante. Certes, elle n’a pas aboli, mais elle a posé la question, audace

prodigieuse en Europe à cette époque. Elle a réduit le champ de la peine de mort, plus que partout ailleurs en Europe.

La première Assemblée républicaine que la France ait connue, la grande Convention, le 4 brumaire an IV de la République, a

proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l’instant où la paix générale serait rétablie.

La paix fut rétablie, mais avec elle, Bonaparte arriva. Et la peine de mort s’inscrivit dans le Code pénal qui est encore le nôtre, plus pour longtemps, il est vrai. Mais suivons les élans. La Révolution de 1830 a engendré, en 1832, la généralisation des circonstances

atténuantes ; le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié. La Révolution de 1848 entraîna l’abolition de la peine de mort en matière politique que la France ne remettra plus en cause jusqu’à la guerre de 1939. Il faudra attendre ensuite qu’une majorité de gauche soit établie au centre de la vie politique française, dans les années qui suivent 1900, pour que soit à nouveau soumise aux représentants du peuple la question de l’abolition. C’est alors qu’ici même s’affrontèrent dans un débat dont l’histoire de l’éloquence conserve pieusement le souvenir vivant, et Barrès et Jaurès. Jaurès – que je salue en votre nom à tous – a été, de tous les orateurs

de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement l’éloquence du coeur et l’éloquence de la raison, celui qui a servi, comme personne, le socialisme, la liberté et l’abolition. Jaurès appartient, au même titre que d’autres hommes politiques, à l’histoire de notre pays et je dois rappeler la phrase qu’il prononça : « La peine de mort est contraire à ce que l’humanité depuis deux mille ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l’esprit du christianisme et à l’esprit de la Révolution ».

L’ABOLITION DEJA VOULUE PAR ARISTIDE BRIAND

En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l’abolition. Curieusement, il ne le fit pas en usant de son éloquence. Il s’efforça de convaincre en représentant à la Chambre une donnée très simple, que l’expérience récente – de l’école positiviste – venait de mettre en lumière. Il fit observer en effet que par suite du tempérament divers des Présidents de la République, qui se sont succédé à cette époque de grande stabilité sociale et économique, la pratique de la peine de mort avait singulièrement évolué pendant deux fois dix ans : 1888-1897, les Présidents faisaient exécuter ; 1898-1907, les Présidents – Loubet, Fallières – abhorraient la peine de mort et, par conséquent, accordaient systématiquement la grâce. Les données étaient claires : dans la première période où l’on pratique l’exécution : 3 066 homicides ; dans la seconde période, où la douceur des hommes fait qu’ils y répugnent et que la peine de mort disparaît de la pratique répressive : 1 068 homicides, près de la moitié. Telle est la raison pour laquelle Briand, au-delà même des principes, vint demander à la Chambre d’abolir la peine de mort qui, la France venait ainsi de le mesurer, n’était pas dissuasive.

Il se trouva qu’une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu’une partie de la Chambre n’eut point le courage d’aller vers les sommets que lui montrait Briand. C’est ainsi que la peine de mort demeura en 1908 dans notre droit et dans notre pratique. Depuis lors – soixante-quinze ans – jamais, une Assemblée parlementaire n’a été saisie d’une demande de suppression de la peine de mort. Je suis convaincu d’avoir certes moins d’éloquence que Briand, mais je suis sûr que, vous, vous aurez plus de courage et c’est cela qui compte.

Les temps passèrent…

On peut s’interroger : pourquoi n’y a-t-il rien eu en 1936 ? La raison est que le temps de la gauche fut compté. L’autre raison, plus simple, est que la guerre pesait déjà sur les esprits. Or, les temps de guerre ne sont pas propices à poser la question de l’abolition. Il est vrai que la guerre et l’abolition ne cheminent pas ensemble. La Libération. Je suis convaincu, pour ma part, que, si le Gouvernement de la Libération n’a pas posé la question de l’abolition, c’est parce que les temps troublés, les crimes de la guerre, les épreuves terribles de l’occupation faisaient que les sensibilités n’étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que reviennent non seulement la paix des armes mais aussi la paix des coeurs. Cette analyse vaut aussi pour les temps de la décolonisation.

C’est seulement après ces épreuves historiques qu’en vérité pouvait être soumise à votre Assemblée la grande question de l’abolition (…).

Certains membres du Gouvernement – et non des moindres – s’étaient déclarés, à titre personnel, partisans de l’abolition, mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que, dans ce domaine, il était, là encore, urgent d’attendre.

Attendre, après deux cents ans ! Attendre, comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu’on devrait laisser mûrir avant de le cueillir ! Attendre ? Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l’opinion publique. D’ailleurs, certains vous diront, mesdames, messieurs les Députés, qu’en votant l’abolition vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l’opinion publique. Il n’en est rien. Nul plus que vous, à l’instant du vote sur l’abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie.

Je me réfère non pas seulement à cette conception selon laquelle le Parlement est, suivant l’image employée par un grand Anglais, un phare qui ouvre la voie de l’ombre pour le pays, mais simplement à la loi fondamentale de la démocratie qui est la volonté du suffrage universel et, pour les élus, le respect du suffrage universel. Or, à deux reprises, la question a été directement – j’y insiste – posée devant l’opinion publique.

SAISIR LE PARLEMENT D’UNE DEMANDE D’ABOLITION

Le Président de la République a fait connaître à tous, non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi, très clairement, sa volonté de demander au Gouvernement de saisir le Parlement d’une demande d’abolition, s’il était élu. Le pays lui a répondu : oui (…) Prétendre s’en rapporter à un référendum, ne vouloir répondre que par un référendum, c’est méconnaître délibérément à la fois l’esprit et la lettre de la Constitution et c’est, par une fausse habileté, refuser de se prononcer publiquement par peur de l’opinion publique. Rien n’a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Au contraire ! On a refusé l’expérience des pays abolitionnistes (…). On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales (…). Il n’a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l’absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l’angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion (…).

En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l’analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral (…).

En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n’est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d’autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles (…). C’est seulement pour la peine de mort qu’on invente l’idée que la peur de la mort retient l’homme dans ses passions extrêmes. Ce n’est pas exact (…).

Dans la réalité judiciaire, qu’est-ce que la peine de mort ? Ce sont douze hommes et femmes, deux jours d’audience, l’impossibilité d’aller jusqu’au fond des choses et le droit, ou le devoir, terrible, de trancher, en quelques quarts d’heure, parfois quelques minutes, le problème si difficile de la culpabilité, et, au-delà, de décider de la vie ou de la mort d’un autre être. Douze personnes, dans une démocratie, qui ont le droit de dire : celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ! Je le dis : cette conception de la justice ne peut être celle des pays de liberté, précisément pour ce qu’elle comporte de signification totalitaire. Quant au droit de grâce, il convient de s’interroger à son sujet. Lorsque le roi représentait Dieu sur la terre, qu’il était oint par la volonté divine, le droit de grâce avait un fondement légitime. Dans une civilisation, dans une société dont les Institutions sont imprégnées par la foi religieuse, on comprend aisément que le représentant de Dieu ait pu disposer du droit de vie ou de mort. Mais dans une République, dans une démocratie, quels que soient ses mérites, quelle que soit sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer d’un tel droit sur quiconque en temps de paix (…).

Mais lorsqu’on a dépouillé le problème de son aspect passionnel et qu’on veut aller jusqu’au bout de la lucidité, on constate que le choix entre le maintien et l’abolition de la peine de mort, c’est, en définitive, pour une société et pour chacun d’entre nous, un choix moral (…). Le choix qui s’offre à vos consciences est donc clair : ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d’assumer, au nom de ses valeurs fondamentales – celles qui l’ont faite grande et respectée entre toutes – la vie de ceux qui font horreur, déments ou criminels ou les deux à la fois, et c’est le choix de l’abolition ; ou cette société croit, en dépit de l’expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c’est l’élimination. Cette justice d’élimination, cette justice d’angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu’elle est pour nous l’anti-justice, parce qu’elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l’humanité (…).

Les propos que j’ai tenus, les raisons que j’ai avancées, votre coeur, votre conscience vous les avaient déjà dictés aussi bien qu’à moi (…). Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.

À cet instant, plus qu’à aucun autre, j’ai le sentiment d’assumer mon Ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c’est-à-dire au sens de « service ». Demain, vous voterez l’abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon coeur, je vous en remercie.

Laisser un commentaire